历史所(优秀学者)

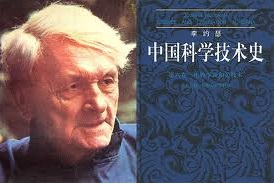

李约瑟: CH,FRS,FBA(英文名:Joseph Terence Montgomery Needham,1900年12月9日-1995年3月24日)英国现代生物化学家、汉学家和科学史专家。所著《中国的科学与文明》(即《中国科学技术史》)对现代中西文化交流影响深远。他关于中国科技停滞的李约瑟难题也引起各界关注和讨论。

李氏改变了国际社会对中国只会农业和艺术的观感。他以受非正式汉学教育的外国学者的身份,突出中华传统科技文化的丰富内涵并给予了充分的肯定。另外他对中国科技史的见解很独到。他的工作亦打开了国际社会对中国科技史的研究和重视,使其成为重要的国际的学术,同时令中国学者对自己的科技史做更加深入广泛的研究。但是由于其自身并未接受过正规的科学史教育,研究中国科学史乃兴趣所致(这一点可以从他夫人的话中得证:“鲁桂珍曾坦言:李约瑟并不是一位职业汉学家,也不是一位历史学家。他不曾受过学校的汉语和科学史的正规教育。实际上他根本没有正式学过科学史,只是在埋头实验工作之余,顺便涉猎而已。”),他的研究成果和结论后人必须以科学的态度正确对待。

同时亦因为李约瑟本是一位科学家,观点亦是以科学的眼光来看中国的停滞不前。他的李约瑟难题正好证明了这点。一些学者以历代的汉化和中央集权,来阐明“中国”文化思想上的高度一统性,欠缺多元化和竞争,从而使科技停滞。应注意是这些学者笔下的“中国”是指“汉族”生活区,而不包括自清朝前后的所包括的蒙、满、回、藏、苗等少数民族的居住区。

李氏改变了国际社会对中国只会农业和艺术的观感。他以受非正式汉学教育的外国学者的身份,突出中华传统科技文化的丰富内涵并给予了充分的肯定。另外他对中国科技史的见解很独到。他的工作亦打开了国际社会对中国科技史的研究和重视,使其成为重要的国际的学术,同时令中国学者对自己的科技史做更加深入广泛的研究。但是由于其自身并未接受过正规的科学史教育,研究中国科学史乃兴趣所致(这一点可以从他夫人的话中得证:“鲁桂珍曾坦言:李约瑟并不是一位职业汉学家,也不是一位历史学家。他不曾受过学校的汉语和科学史的正规教育。实际上他根本没有正式学过科学史,只是在埋头实验工作之余,顺便涉猎而已。”),他的研究成果和结论后人必须以科学的态度正确对待。

同时亦因为李约瑟本是一位科学家,观点亦是以科学的眼光来看中国的停滞不前。他的李约瑟难题正好证明了这点。一些学者以历代的汉化和中央集权,来阐明“中国”文化思想上的高度一统性,欠缺多元化和竞争,从而使科技停滞。应注意是这些学者笔下的“中国”是指“汉族”生活区,而不包括自清朝前后的所包括的蒙、满、回、藏、苗等少数民族的居住区。

饶宗颐:大紫荆勋贤(1917年8月9日-),字固庵、伯濂、伯子,号选堂,生于中国广东省潮安县,是国学家,在中国研究、东方学及艺术文化多方面有成就。

饶宗颐为潮州知名学者、工商金融界名流饶锷之长子。自少禀承家学,饱览群书。家中的天啸楼是当时粤东最大的藏书楼,藏书数以万计。饶自小被父亲训练写诗、填词,写骈文及散文。1932年,续编父亲《潮州艺文志》,于《岭南学报》刊登。1938年,中山大学因为日军南侵而迁往云南。饶在途中病倒,停留在香港时认识了王云五和叶恭绰。从此他正式开始了国学研究。当时他协助王云五编写《中山大辞典》,撰《古籍篇名·提要》稿,协助叶恭绰编写《全清词钞》。1949年移居香港,任教于香港中文大学新亚书院中国文学系。

饶曾任教于无锡国学专修学校(1943年)、广东文理学院(1946年)、香港中文大学新亚书院中国文学系、香港大学、新加坡大学(1968年-1973年)、美国耶鲁大学研究院(1970年─1971年)、台北中央研究院历史语言研究所(1972年)、香港中文大学(中文系讲座教授,系主任;1973年─1978年)、法国高等研究院(EPHE)宗教学部(1978年)、日本京都大学(1980年)、澳门东亚大学(1981年)、温州师范学院(1991年)、复旦大学(1992年)、广东美术学院(1993年)、中山大学(1935年及1993年)、北京广播学院(1994年)、杭州大学(1994年)、深圳大学(1995年)、韩山师范学院(1996年)、厦门大学(1996年)、台北华梵大学(1998年)、南京大学(1999年)、首都师范大学(1999年)、武汉大学(1999年)及北京大学(2000年)。

1962年获得号称西方汉学之诺贝尔奖的法国法兰西学院“汉学儒莲奖”。1965至1966年,他于法国国立科学中心,从事研究巴黎及伦敦所藏敦煌画稿,并把研究结果著成《敦煌白画》一书。1978年退休后在法国、日本、新加坡、泰国、中国大陆、台湾及澳门、美国周游讲学,举办书画展,并先后受聘为多位内地著名大学的名誉教授或其他大学的荣誉博士学位。1993年12月,他获得法国高等研究应用学院(EPHE)颁予的人文科学博士学衔和法国文化部颁授的文化艺术勋章。1997年,他创办了大型学术刊物──《华学》,并得到香港艺术发展局授予第一届视觉艺术奖。1998年,获中华文学艺术家金龙奖“当代国学大师”的荣誉。2000年,获香港特别行政区政府授予大紫荆勋章,以表彰他在学术领域的杰出成就。2001年,他获得俄罗斯国际欧亚科学院院士。2005年,由饶宗颐教授书写《心经》,并由当代著名篆刻家唐积圣先生鑴刻,“心经简林”树立于大屿山昂平一址。2009年,获中华人民共和国国务院总理温家宝聘请为中央文史研究馆馆员,并得到香港艺术发展局颁发终身成就奖。2011年,他入围亚洲电视举办的感动香港十大人物评选。2011年,获澳洲塔斯曼尼亚大学名誉文学博士。2013年,荣任法兰西学院铭文与美文学院外籍院士,成为亚洲首位获得此荣衔的汉学家。2011年12月,经西泠印社选举担任第七任社长。2013年10月他被杭州市十二届人大常委会第十四次会议授予“杭州市荣誉市民”称号。

饶宗颐为潮州知名学者、工商金融界名流饶锷之长子。自少禀承家学,饱览群书。家中的天啸楼是当时粤东最大的藏书楼,藏书数以万计。饶自小被父亲训练写诗、填词,写骈文及散文。1932年,续编父亲《潮州艺文志》,于《岭南学报》刊登。1938年,中山大学因为日军南侵而迁往云南。饶在途中病倒,停留在香港时认识了王云五和叶恭绰。从此他正式开始了国学研究。当时他协助王云五编写《中山大辞典》,撰《古籍篇名·提要》稿,协助叶恭绰编写《全清词钞》。1949年移居香港,任教于香港中文大学新亚书院中国文学系。

饶曾任教于无锡国学专修学校(1943年)、广东文理学院(1946年)、香港中文大学新亚书院中国文学系、香港大学、新加坡大学(1968年-1973年)、美国耶鲁大学研究院(1970年─1971年)、台北中央研究院历史语言研究所(1972年)、香港中文大学(中文系讲座教授,系主任;1973年─1978年)、法国高等研究院(EPHE)宗教学部(1978年)、日本京都大学(1980年)、澳门东亚大学(1981年)、温州师范学院(1991年)、复旦大学(1992年)、广东美术学院(1993年)、中山大学(1935年及1993年)、北京广播学院(1994年)、杭州大学(1994年)、深圳大学(1995年)、韩山师范学院(1996年)、厦门大学(1996年)、台北华梵大学(1998年)、南京大学(1999年)、首都师范大学(1999年)、武汉大学(1999年)及北京大学(2000年)。

1962年获得号称西方汉学之诺贝尔奖的法国法兰西学院“汉学儒莲奖”。1965至1966年,他于法国国立科学中心,从事研究巴黎及伦敦所藏敦煌画稿,并把研究结果著成《敦煌白画》一书。1978年退休后在法国、日本、新加坡、泰国、中国大陆、台湾及澳门、美国周游讲学,举办书画展,并先后受聘为多位内地著名大学的名誉教授或其他大学的荣誉博士学位。1993年12月,他获得法国高等研究应用学院(EPHE)颁予的人文科学博士学衔和法国文化部颁授的文化艺术勋章。1997年,他创办了大型学术刊物──《华学》,并得到香港艺术发展局授予第一届视觉艺术奖。1998年,获中华文学艺术家金龙奖“当代国学大师”的荣誉。2000年,获香港特别行政区政府授予大紫荆勋章,以表彰他在学术领域的杰出成就。2001年,他获得俄罗斯国际欧亚科学院院士。2005年,由饶宗颐教授书写《心经》,并由当代著名篆刻家唐积圣先生鑴刻,“心经简林”树立于大屿山昂平一址。2009年,获中华人民共和国国务院总理温家宝聘请为中央文史研究馆馆员,并得到香港艺术发展局颁发终身成就奖。2011年,他入围亚洲电视举办的感动香港十大人物评选。2011年,获澳洲塔斯曼尼亚大学名誉文学博士。2013年,荣任法兰西学院铭文与美文学院外籍院士,成为亚洲首位获得此荣衔的汉学家。2011年12月,经西泠印社选举担任第七任社长。2013年10月他被杭州市十二届人大常委会第十四次会议授予“杭州市荣誉市民”称号。

马悦然: (瑞典语:Nils Göran David Malmqvist,1924年6月6日-),瑞典籍汉学家。瑞典文学院院士、诺贝尔文学奖评审委员。

1924年,马悦然出生于瑞典的南部。

1946年,马悦然考入斯德哥尔摩大学,做了瑞典大学者高本汉(Klas Bernhard Johannes Karlgren)的学生,1946年跟着老师高本汉学习古汉语和中国音韵学。

1948年来到中国四川做方言调查,1949年到中国西北,过塔尔寺,拜见活佛班禅额尔德尼。

1949年后,马悦然在瑞典驻中国大使馆任职。

文革时期,马悦然在中国工作并且目睹了这场政治文化风暴,他说:“杨绛女士的《干校六记》,钱钟书的《小引》和李锐的《无风之树》给我的印象非常深。这三个文本帮助我了解十年浩劫给我的第二祖国带来的不幸。”

1958年,他离开中国前往澳洲国立大学(ANU)教书,直到六年后回到瑞典。

1985年,马悦然当选为瑞典学院成员。

20世纪90年代,马悦然先后在英国、澳大利亚、瑞典等地从事中国语言、文学教学工作。

20世纪90年代后期,马悦然历任斯德哥尔摩大学东方语言学院中文系汉学教授和系主任,欧洲汉学协会会长。

马悦然是诺贝尔文学奖评委中唯一一位精通中文的评委,他曾翻译过《诗经》、《春秋繁露》、《西游记》、《水浒传》、《辛弃疾词》等中国古典著作,亦翻译了鲁迅、高行健、沈从文以及北岛的诗歌和李锐的小说等当代中文作品,致力于提升中国文学在国际的地位。现时马悦然翻译的瑞典语版本《西游记》及沈从文的《边城》,成为了现时瑞典学校的指定课外读物。

余英时:1930年生于天津,祖籍安徽潜山,曾师从钱穆、杨联升,当代华人世界著名历史学者、汉学家,曾任密西根大学、哈佛大学、耶鲁大学教授、香港新亚书院院长兼中文大学副校长,普林斯顿大学讲座教授,现居美国。2006年11月,余英时获得美国国会图书馆颁发的有“人文诺贝尔奖”之称的克鲁格人文与社会科学终身成就奖。

施舟人: (Kristofer Schipper,1934年-)出生于瑞典,荷兰血统,与顾彬、施寒微并称“欧洲三大汉学家”,他精通八种语言,目前在福州大学担任教授,并且任职福州大学世界文明研究中心主任。

施舟人早年在阿姆斯特丹的中学攻读古典拉丁文和希腊文,随后在法国巴黎大学研读中文、日文、远东美术史和宗教人类学,师从法国汉学家康德谟(Maxime Kaltenmark),专攻中国历史文化。

1962年,施舟人到台湾台南学习,并且在台湾出家做了道士。

1972年,施舟人在法国高等研究院讲中国宗教史。

1976年,施舟人在法国巴黎创办了欧洲汉学协会。

1979年,施舟人远赴中国,通过和法国科技中心(CNRS)、荷兰莱顿大学、北京大学、中国社科院、北京社科院的沟通和联系,创建了汉学专项《圣城北京》。

2001年,施舟人定居中国福州大学,并且创建了福州大学世界文明研究中心,即俗称的“西观藏书楼”。

施舟人首次提出了建立“文化基因库”,并且历时25年整理了中国《道藏》文献。 施舟人是欧洲汉学第四代传人,第一代是沙畹,第二代是马伯乐,第三代是康德谟。施舟人以道教的研究著称于世。

施舟人早年在阿姆斯特丹的中学攻读古典拉丁文和希腊文,随后在法国巴黎大学研读中文、日文、远东美术史和宗教人类学,师从法国汉学家康德谟(Maxime Kaltenmark),专攻中国历史文化。

1962年,施舟人到台湾台南学习,并且在台湾出家做了道士。

1972年,施舟人在法国高等研究院讲中国宗教史。

1976年,施舟人在法国巴黎创办了欧洲汉学协会。

1979年,施舟人远赴中国,通过和法国科技中心(CNRS)、荷兰莱顿大学、北京大学、中国社科院、北京社科院的沟通和联系,创建了汉学专项《圣城北京》。

2001年,施舟人定居中国福州大学,并且创建了福州大学世界文明研究中心,即俗称的“西观藏书楼”。

施舟人首次提出了建立“文化基因库”,并且历时25年整理了中国《道藏》文献。 施舟人是欧洲汉学第四代传人,第一代是沙畹,第二代是马伯乐,第三代是康德谟。施舟人以道教的研究著称于世。

李克曼(Pierre Ryckmans,1935年9月28日-2014年8月11日),本名皮埃尔·里克曼斯,出生于比利时布鲁塞尔,笔名为西蒙·莱斯(Simon Leys),汉学家、作家和文学评论家。他曾在荷语天主教鲁汶大学学习法律,后在台湾学习中国的语言、文学与艺术。在其于1970年定居澳大利亚前,还曾前往香港。后来,他来到澳大利亚国立大学教授中国文学,他的学生中包括了现任澳大利亚总理陆克文。之后的1987到1993年间,他则前往悉尼大学担任中国文学教授。

李克曼曾透露,他于1971年出版《毛主席的新衣》(Les habits neufs du président Mao)一书时被要求使用假名, 为了避免成为一个中国“不受欢迎的人”, 他选择了维克多·谢阁兰(Victor Segalen)小说《勒内·莱斯》(René Leys)的主人公莱斯作为笔名。

2004年,他获得奇诺·德尔·杜卡世界奖。

他写过一系列有关中国文化大革命的书籍,也翻译过包括《论语》,石涛的 " 绘画" 在内的一些中文著作。

他说:“我们当今这个时代和我们这个世界,不了解中文和无法直接接触中华文化将是一件非常遗憾的事情。”

林培瑞(英文名:Perry Link,1944年-),生于纽约州,最高学历为哈佛大学哲学博士(1976年),汉学家。曾担任普林斯顿大学东亚系研究讲师,现任加利福尼亚大学河滨分校校长特聘讲座教授。

林培瑞,1966年获哈佛大学文学学士,1969年获哈佛大学文学硕士,1976年获哈佛大学哲学博士(博士论文题为:《上海传统风格的通俗小说(1910~1930)》(Traditional style popular fiction in Shanghai , 1910~1930 ))。学术涉猎广泛,主要研究中国现代文学、社会史、大众文化、20世纪初中国的通俗小说、毛泽东时代以后的中国文学。精通英文、中文、法文、日文。

林培瑞是美国汉学家中与中国社会联系最为密切的一位“中国通”之一。1972年,在有着“乒乓外交”之称的中国乒乓球代表团访美时,林担任中文翻译,1970年代末,重返中国并开始关注和研究中国当代文学,结识刘宾雁等作家。1989年 “六四”期间,林培瑞担任美国科学院中国办事处主任。六月五日凌晨,他把方励之夫妇带入美国大使馆。他们二人一直住在里面,大约半年后经过日本促谈,在美国解除对华经济制裁的前提下,中国政府允许他们赴美。他是《中国“六四”真相》英文版的编辑之一。自1996年以来他被中国政府列入拒绝入境的黑名单。

林培瑞将零八宪章译成英文,西方媒体于2009年1月刊出。

林培瑞,1966年获哈佛大学文学学士,1969年获哈佛大学文学硕士,1976年获哈佛大学哲学博士(博士论文题为:《上海传统风格的通俗小说(1910~1930)》(Traditional style popular fiction in Shanghai , 1910~1930 ))。学术涉猎广泛,主要研究中国现代文学、社会史、大众文化、20世纪初中国的通俗小说、毛泽东时代以后的中国文学。精通英文、中文、法文、日文。

林培瑞是美国汉学家中与中国社会联系最为密切的一位“中国通”之一。1972年,在有着“乒乓外交”之称的中国乒乓球代表团访美时,林担任中文翻译,1970年代末,重返中国并开始关注和研究中国当代文学,结识刘宾雁等作家。1989年 “六四”期间,林培瑞担任美国科学院中国办事处主任。六月五日凌晨,他把方励之夫妇带入美国大使馆。他们二人一直住在里面,大约半年后经过日本促谈,在美国解除对华经济制裁的前提下,中国政府允许他们赴美。他是《中国“六四”真相》英文版的编辑之一。自1996年以来他被中国政府列入拒绝入境的黑名单。

林培瑞将零八宪章译成英文,西方媒体于2009年1月刊出。

沃尔夫冈·顾彬: (Wolfgang Kubin,1945年12月17日-),生于德国下萨克森州的策勒),是德国诗人、德国汉学家、翻译家、作家并且是中国以外最重要的汉学家之一,与施舟人、施寒微并称“欧洲三大汉学家”。2012年12月25日担任中国海洋大学德语系主任,

顾彬是波恩大学的汉学系教授,还曾作为讲师在柏林自由大学东亚学系教中国文学和艺术。他以翻译现代中国散文和中国诗歌而在汉学界为人所知。他翻译的六卷本鲁迅小说散文选可以说是他最有名的作品了。他的《二十世纪中国文学史》被认定为权威著作。他自己也是诗人。尽管他多次公开批评中国,不过还是获得了2007年中国奖金最髙的诗歌奖。

施寒微(Helwig Schmidt-Glintzer,1948年-)出生于德国赫斯费尔德-罗滕堡县巴特赫尔斯费尔德,毕业于哥廷根大学和慕尼黑大学,为德国著名的汉学家,与施舟人、顾彬并称“欧洲三大汉学家”。

1948年,施寒微出生在德国赫斯费尔德-罗滕堡县巴特赫尔斯费尔德,大学在哥廷根大学和慕尼黑大学度过。

1967年,施寒微原本打算学习日文,但是附近附近学校只有中文,就放弃了学习日文,转学中文。

1981年,施寒微出任路德维希·马克西米利安大学教授。

1993年,施寒微出任哥廷根大学教授,后来出任德国汉学协会主席。

施寒微早年师从著名汉学家、蒙古史专家傅海波(Herbert Franke),主要钻研中国古代文学和佛学。

作品:《中国古今文学通史》,《中国简史》

1948年,施寒微出生在德国赫斯费尔德-罗滕堡县巴特赫尔斯费尔德,大学在哥廷根大学和慕尼黑大学度过。

1967年,施寒微原本打算学习日文,但是附近附近学校只有中文,就放弃了学习日文,转学中文。

1981年,施寒微出任路德维希·马克西米利安大学教授。

1993年,施寒微出任哥廷根大学教授,后来出任德国汉学协会主席。

施寒微早年师从著名汉学家、蒙古史专家傅海波(Herbert Franke),主要钻研中国古代文学和佛学。

作品:《中国古今文学通史》,《中国简史》